鞍馬山は、京都市左京区にある標高584メートルの低山だが、日本百霊峰の1座だ。

昨日、岐阜の位山に登った後、九州の自宅に帰るべく滋賀県まで南下して来た。

夜、何気に登山アプリを見ていたら、「登るとご利益がある山34」というのがあって、その中に鞍馬山があった。

そう言えば、京都一周トレイルを歩いた時に、麓の鞍馬寺の門前町を通ったのを思い出した。

あそこか、鞍馬天狗の山か!

ご利益を得たいわけではないが、興味が湧いてきたついでに登ってみることにした。

車は、叡山電鉄鞍馬駅のところに停めたが、ここは、隣の土産物屋の駐車場で一日500円だ。

駅前には、名物の鞍馬天狗が鎮座している。

土産物屋にも天狗のキーホルダーや何や天狗グッズが並んでいる。

鞍馬天狗は、鞍馬山の奥の僧正ヶ谷に住むと伝えられる大天狗で、別名、鞍馬山僧正坊というらしい。

有名なのは、牛若丸(のちの源義経)に剣術を教えたという伝説だ。

テレビドラマにもなったが、あれは、この伝説に着想を得ただけの話だろう。

立派な門構えだが仁王門というらしい、入口に愛山料500円と書いてある。

500円は文句ないが、愛山料のネーミングがひっかかる。

お金を取ることに負い目を感じているからか?

山自体を寺が管理しているので、普通に入山料とか参拝料とかでいい気がするが。

これは、由枝神社にある大杉で京都市の天然記念物、樹齢800年らしい。

こういうところに有りがちだが、本殿に行くまでに権現様があったり、見どころが多すぎる。

目的は鞍馬山なので先に進む。

九十九折りの階段が1キロほど続く。

鞍馬寺本殿に到着。

写真では分かりにくいが、狛犬の代わりに神獣といわれる阿牛の虎が鎮座している。

前の丸いのは金剛床といって、星曼荼羅を模し、宇宙エネルギーが・・・?

意味が分からないが、宇宙エネルギーが集まるらしい・・・先に進む。

更に、階段を登って行くと、山頂方向への分岐があるが、「中に入らないで下さい」

と書いてある。

山頂に行けないではないか!

思案していると、関西の二人組のおばちゃんが、「登山者は入っていいよ!早よ行こ!」という。

おばちゃんの話によると、昔は、普通に入れたが観光客が増え、訳のわからん外国人やらが入って道に迷ったりするから、札を下げてあるだけ。

これは、観光客向けやから、登山者は関係ないという。

何が正しいか分からんが、所詮、自己責任だから、おばちゃん達と一緒に山頂に向う。

確かに登山道はあって、少し荒れてるところもあるが目印の赤テープも巻いてある。

途中、龍神池というところがあって祠もある。

途中、龍神池というところがあって祠もある。

経塚があって、この辺りが山頂と思われるが道標もない。

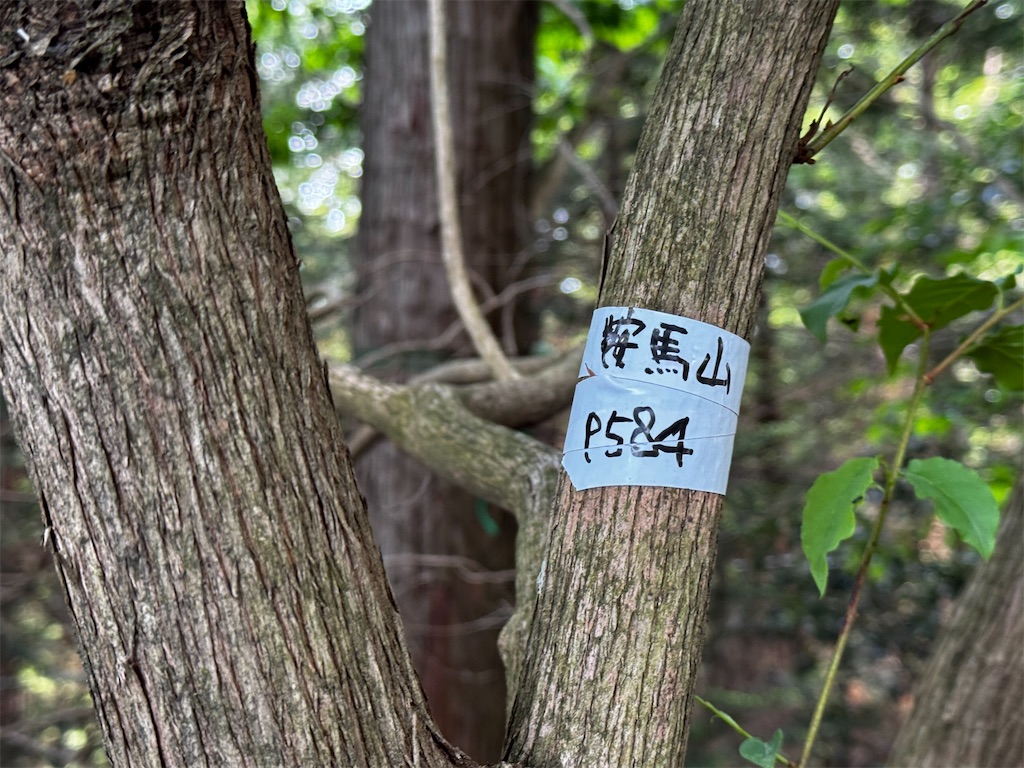

辺りを見回していると、木に鞍馬山と標高を書いたテープが巻いてあった。

山頂からの展望。

おばちゃん達は、山の反対側に降りて貴船神社に行って、鞍馬駅の次の貴船駅まで歩くということだ。

更に、貴船神社の先の貴船山に登る人も多いらしい。どうもそれが一般的なルートのようだが、僕は車が有るので、分岐点で別れて下山した。

GPSログ

累積登り423メートル、距離は5キロだった。

下山して気づいたが、奥の院があったはずだが気が付かなかった。

調べると山の反対側に行ったところに魔王殿というのがあって、そこが奥の院みたいだ。

鞍馬寺は、1200年以上の歴史を持つ寺院らしいが、宇宙エネルギーだの、奥の院を魔王殿と呼んだり、他の神社仏閣とは異質な気がしたが、天狗が住んだという山の雰囲気は味わった気がする。

さて、気が済んだので九州の自宅に帰ろう。